Cada mañana, al cruzar el umbral de la puerta, millones de mujeres activan un sistema de alerta que permanecerá encendido hasta su regreso. No se trata de imaginación, es la memoria corporal que recuerda el roce deliberado en el transporte público, el silbido que resuena como un latigazo, o el comentario disfrazado de halago que esconde un mensaje de dominio. Estos actos, socialmente aceptados como «piropos», constituyen una forma de violencia que marca territorios y dibuja fronteras invisibles en el espacio urbano.

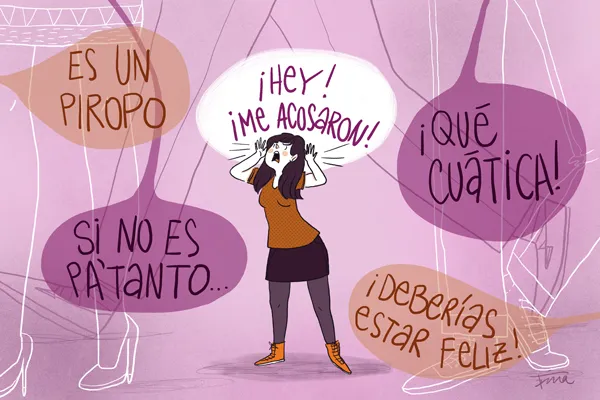

La justificación habitual «es solo un halago», o «así demuestran admiración» proviene con frecuencia de quienes nunca han experimentado la sensación de vulnerabilidad que produce una mirada lasciva. Los datos revelan una realidad preocupante, según el estudio de L’Oréal Paris e IPSOS, tres de cada cuatro mujeres a nivel global han padecido acoso callejero. Más revelador aún, el 52% de los encuestados considera que la víctima comparte responsabilidad por su vestimenta o comportamiento, de ahí surgen preguntas absurdas como: «¿Qué pretendías con esa falda?», «Si no buscas atención, ¿por qué sales así?». La paradoja alcanza su punto más cruel cuando las agresiones se dirigen a adolescentes con uniforme escolar, demostrando que el problema nunca radicó en la indumentaria, sino en una cultura que otorga licencia para invadir.

El piropo en su forma más tradicional es una expresión halagadora o elogiosa que se emite hacia una persona con el propósito de expresar admiración o atracción. Sin embargo, un piropo puede convertirse en acoso si es reiterado, no es bien recibido por la persona que lo recibe, o contiene connotaciones sexuales o denigrantes. La diferencia clave entre acoso y piropo reside en la percepción, la aceptación y el respeto hacia el receptor.

Los comentarios callejeros siguen un patrón progresivo. Comienzan como supuestos elogios, evolucionan hacia frases de contenido explícito y, en muchos casos, derivan en contacto físico no consentido. Las expresiones sexualizando la apariencia femenina no constituyen muestras de admiración, sino ejercicios de poder que cosifican y degradan.

El transporte público se convierte en escenario privilegiado de estas agresiones. La cercanía física obligada permite a los acosadores camuflar sus acciones bajo apariencia accidental. Estos espacios confinados crean una dinámica de poder donde la víctima duda entre denunciar y soportar en silencio para evitar mayores conflictos.

Las mujeres pagan un impuesto invisible por su derecho a transitar, rutas modificadas, horarios alterados, accesorios convertidos en escudos. Los auriculares sin música, las llamadas fingidas, la ropa «adecuada», son estrategias de supervivencia. Mientras, los agresores operan con impunidad, amparados por una parte de la sociedad que sigue viendo estos hechos como «cosas de hombres».

Un experimento social de la Campaña Evoluciona demostró la hipocresía de estos comportamientos, cuando los roles se invertían y eran hombres quienes recibían comentarios vulgares en la calle, estos reconocían de inmediato lo molesto y desagradable de la situación .

El cambio requiere romper mitos: primero, que esto es normal y segundo que constituye un problema de mujeres. La solución no está en modificar conductas femeninas, sino en transformar una educación que sigue produciendo depredadores urbanos.

El acoso callejero no es un halago mal dicho, ni un juego inocente: es la expresión cotidiana de una violencia que limita, somete y silencia. Mientras persista, la igualdad seguirá siendo solo una palabra en el diccionario. Estos escenarios serán verdaderamente públicos cuando se conviertan en espacios compartidos con total respeto.

La calle será verdaderamente pública cuando deje de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio compartido. Ese día, quizá, podremos decir que la sociedad ha avanzado.